Le radici storiche della mediazione dei conflitti

Per tutti, senza differenza di età né di status sociale, è importante sapere cosa cambia nella nostra vita, in caso di conflitto che si inasprisce fino a diventare lite giudiziaria.

Se la nuova Riforma della Giustizia che introduce l’istituto della mediazione dei conflitti verrà applicata con rigore e competenza, se tutta l’avvocatura ne comprende a fondo il valore e la sostiene, se il cittadino riscontra che concettualmente risponde al suo bisogno di giustizia, possiamo avviare una rivoluzione culturale che fa bene alla società civile. Ma occorre fare promozione culturale, come magistralmente sta facendo Maria Martello con i suoi scritti e gli eventi di presentazione alla società civile.

A questo punto sorge l’esigenza di richiamare alcune fonti e momenti storici che attestano la preminenza del dialogo, del confronto, della diplomazia nei rapporti internazionali, rispetto allo scontro e all’uso delle armi.

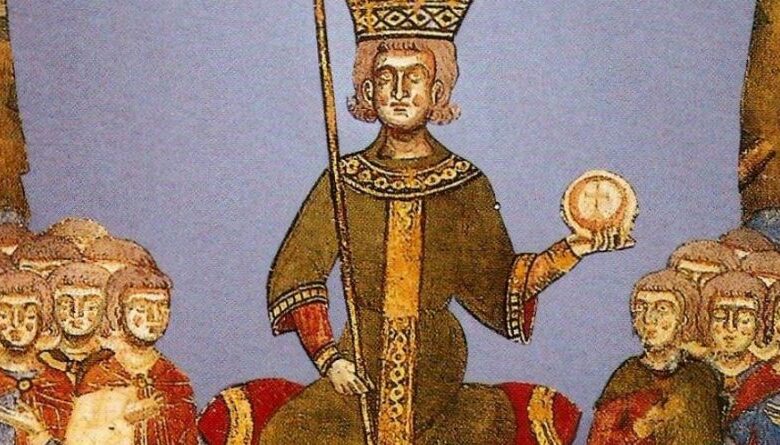

L’imperatore Federico II, uno dei più grandi statisti del medioevo, in un’epoca di violenti scontri di civiltà, fra cristianesimo e islamismo, incalzato dal papa Gregorio IX di organizzare e guidare la sesta crociata per la liberazione dei luoghi santi, invece di procedere, com’era nei desideri del papa, all’assalto dell’esercito degli infedeli, scelse la via del dialogo, del confronto, della mediazione, sapendo ascoltare e comprendere il punto di vista, le ragioni, gli interessi del sultano, Al-Kamil e del mondo che egli rappresentava nell’ambito religioso, culturale e politico. Anche Al-Kamil, come Federico, era un uomo colto, che amava disputare con i dotti di giurisprudenza, di grammatica, di poesia, di matematica e anch’egli rifuggiva dal ricorso alle armi e dall’inutile spargimento di sangue, quando fosse possibile raggiungere gli stessi scopi con l’uso della mediazione e dei mezzi pacifici.

Federico convinse il sultano che non era venuto per conquistare la Terra Santa, bensì per prendere pacificamente possesso dei territori e di Gerusalemme, che prima gli erano stati assegnati, nella sua qualità di imperatore. Così, con il trattato, concluso con il Sultano, il 18 febbraio del 1229, Federico entrava pacificamente in possesso di Gerusalemme, rispettando alcune zone sacre ai musulmani e rispettandone soprattutto la religione, la cultura, le consuetudini. Tutto ovviamente in un contesto di reciprocità. Federico, con l’arte del dialogo, del convincimento e della mediazione aveva conseguito il risultato per il quale tutti gli altri crociati avevano fallito: la liberazione di Gerusalemme, dopo la riconquista del Saladino nel 1187. Ovviamente la cultura della mediazione esige la predisposizione dell’animo, la “sapientia cordis” a risolvere i conflitti attraverso un comune percorso di avvicinamento e comprensione delle ragioni delle parti in causa e non attraverso un processo giudiziario, che taglia con l’ascia torti e ragioni, lasciando il terreno, cioè il tessuto sociale, arido e insanguinato.

Mentre Federico entrava pacificamente a Gerusalemme e il 18 marzo 1229 ne veniva incoronato re, Gregorio IX e il partito papale organizzavano contro di lui la rivolta dei baroni, in Sicilia e nella Penisola, perché l’imperatore sarebbe sceso a compromessi deteriori con il sultano e con gli infedeli, usando, per raggiungere lo scopo, l’arte della mediazione e non la spada. Ma questa è un’altra storia. E la Storia insegna che il ricorso alla violenza e alla guerra è più frequente, più facile e sbrigativo della pratica del dialogo e della mediazione, specie quando una delle parti persegue fini innominabili di prepotenza e di sopraffazione nei confronti dell’altra.

E’ lo scenario del mondo attuale, in particolare dell’Occidente, occupato da classi dirigenti mediocri, grette, incolte, prive di una visione umanistica della società, positiva e inclusiva del mondo, asservite ai poteri economici e finanziari globali. Questi uomini e donne, seduti nei più alti scranni delle istituzioni nazionali, europee e anche mondiali non contano e, per il poco che contano, sconoscono la filosofia della mediazione, della cooperazione, della coesistenza pacifica, ma corrono verso il baratro della guerra. Occorrono energie nuove che riportino il mondo all’uso della ragione e della saggezza.